走进二十位建筑师的思辨空间

一次建筑师以 “过去、现在、未来” 的空间对话

A spatial dialogue between leading architects on the Past, Present and Future

展览呈现中国及欧洲的顶级建筑师,在各自的实践环境中分别展开了基于“过去、现在、未来”主题的思考与讨论。展览通过影像拼合,形成跨越时空界限的观念对话,营造出充满思维碰撞和探索精神的沉浸式空间之旅。

A dialogue between leading architects from Europe and China through an immersive exhibition that combines intellectual discussion with videography into an engaging spatial experience.

未来回声 2018

Echoes for the Future 2018

展览时间:2018年12月6日 - 2018年12月12日 9:00-18:00

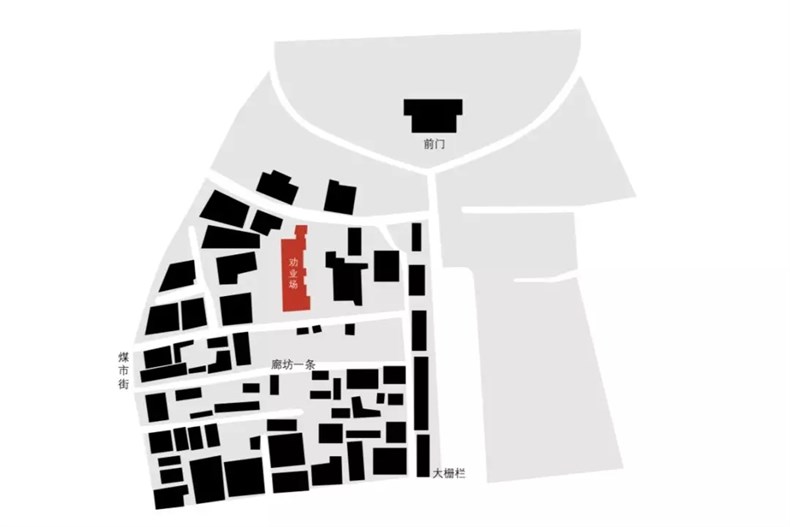

展览地点:北京坊劝业场1层

展览内容

展览分为两大版块,“未来回声-十年对话”基于十年前建筑师车飞和国际策展人姚京共同发起“建筑话语中的北京奥运”主题的访谈,今日回访相同的九位建筑师,融合媒体、研究和教育三个领域,以此来阐明建构环境与未来图景之间的思考。“Past, Present, Future”版块,对欧洲11位代表建筑展开采访,关注与建筑师个人在不同时期的变化,对未来趋势展开了开放性的思考。两大版块在北京坊的特殊历史建筑中,构建了一个穿透文化、场所与时间的“未来回声发生器”。

影像并置的展览形式,让来自世界不同地区的建筑观念在同一场所形成“空间性的对话”。跟随展览的主题,观者在不同的单元内,与建筑师建立隔空“互动”。观者可用自己的视角阅读、链接平行的观念信息并构成各异的时代趋势解读。

版块一:未来回声 - 十年对话

9位经历了奥运会这一建筑实践巅峰时期的中国建筑师,在今天再次接受采访,将视点关注于“历史的回响”与“新时代之声”并置时产生的“指向未来的启示”。从设计的未来、传统与当代、城市、建筑、教育、社会责任等多层次、多角度切入,配合名为“跳城”的空间装置以及展场模型,对建筑及其引发的关于未来图景的构想,展开带有批判性的反思。

过去

奥运会建设为建筑师提供实践的黄金环境,中国的城市和建筑实践有着怎样的新发展特征?

李虎:奥运时期称为一段黄金时期,只要敢冒险,就可以搭上时代的顺风车。今天,那种建筑上的冒险精神淡化了,消失了。

李兴钢:十年很快,变化却很多。从建筑行业来讲,应该是经历了一种从高潮,慢慢到低潮,然后现在进入一种相对平缓的状态。从建筑师来讲,多了一些思考,作品越来越丰富,很多年轻的建筑师也逐渐涌现出来,为整个行业增加很多活力。相比之下,小建筑的发展超过了大型公共建筑的发展。

梁井宇:以中国的自身来说,我觉得是有不平衡的地方,有些地方确实是发展得非常的好,有些地方也因为这个机会过于的巨大,同时,我们又没有在思想上和物质上有充分的准备,以至于我们犯了很多的错误,这个不能说是一个负面的,但它确实是带来了今天很多我们需要去面对和解决的问题。

吴钢:从08年到现在,城市化基本上是一个物理空间、城市空间、建筑空间的城市化,完全没有从人的层面来靠拢。奥运给国家创造了一个在世界上正面的形象,让大家认识到了中国在不断的前进。

现在 - 传统与当代

传统文化的内涵如何在当代建筑实践中扎根?

李兴钢:对文化的表达不应是刻意的,而是自然而然的,应该是建筑师内心对这个文化的深层理解,以一种自觉的方式,用一种非常自然的方式将它转变为建筑语言。它不应该是形式化的,符号化的,大喊大叫的。

马岩松:我们在做“人造物”的时候,应该像传统的做法学习,考虑到我们是在建立一个整体环境,自然对我们很重要。“山水城市”显然是关于我们看世界的角度,而不是关于一个建筑的操作方法或者风格形象。

王昀:地域性不是说在某一个地方,而是建筑师自身所带特性就是地域性。因此我认为地域性不是一个形式,地域性是建筑本身和对象物、和人之间、和设计者之间的一种对话的关系 。

朱锫:我始终觉得一个建筑,有两个最重要因素体现价值,一个就是必须要有根源,另外一个就是要创造。

现在 - 城市

地区差异被压缩的城市中,空间性的“自我认同”应如何建构?

车飞:全球化的进程,是一种时空关系的压缩和转变。今天是一个重要的节点,同时,我们的快速经济增长模式,以及城市大批量生产和大拆大建也到了一个节点,这个节点之后,可能就从以量为主开始走向质变,我觉得可能是这么一个状况。

梁井宇:十年前认为中国必然走到了一个城市化成熟的阶段,但是现在一些细节、城市界面依旧很粗鄙。比如步行系统、道路断面绿化,还是会感受到城市和人之间的界面还是那么原始和不发达、不完善,让人觉得是一种不可思议的落后,让人觉得城市化还很远。

王昀:建筑不是产品。建筑一定是和思想有关的,和建筑师本人有关。建筑师个人所带的个人的色彩的浓厚程度,直接判定了它是建筑还是房子的问题。

吴钢:我时常在想,一个城市在没有科技的情况下,能够健康的运转,不依赖于外力,依靠自然的结构,才是一个可持续的城市。

现在 - 公共建筑

如何看待公共建筑在现代生活中的角色?设计中应如何进行社会性的反思?

车飞:大型公建不仅仅是一个建筑,还是一个公共服务,还是一个城市的政策和工具。这个工具要让它持续地产生作用,更需要的是一整套的城市管理手段。

李虎:公共建筑和公共资源的投入,需要谨慎,需要论证。这个国家真的不是很富有,我们不要蒙蔽自己,膨胀到以至于忘记我们应该朴素的生活,应该合理的去建造。谦逊本来是我们国家的传统,膨胀其实恰恰反映了我们的文化不自信。

梁井宇:我们想当然地把公共建筑理解成官式建筑,所以公众会认为公共建筑是高高在上的。这是对公共建筑的翻译有误造成的,是根子里造成的问题。

吴钢:坚持要用低级和高效的方法来造建筑,而不是用高科技。比如将地下室打造出社区公共空间等,这是真正的为老百姓做需要的东西。

现在 - 人居建筑

建筑中如何平衡人的精神与身体间的关系?

李虎:我更感兴趣一个普遍性的问题,就是人的基本居住尊严问题,尤其是对年轻人。如果年轻人不能有一种生活的尊严的话,那希望在哪里?这是一个社会问题,需要一种制度设计,也是一个设计问题,我们需要保护年轻人,保护支柱。

李兴钢:在城市标准化的集合住宅框架下,我们制造非标准的人工地形,比如室内有很多高差,复式的处理,让人在在高层集合住宅中仍然能感受到一种人造的“自然”空间的变化,与城市那种枯燥乏味的城市景观产生一种积极的互动。

吴钢:我的理念是不追求建筑的美观,但在产品层面、城市空间层面、对人服务的层面等不断的思考和创造。

朱锫:从生活、气候、家庭结构出发,自然做建筑。今天,因为我们有强大的技术,有浪费的前提,将一个属于深圳的建筑建到北京。

现在 - 建筑学教育

新时代背景下的教育者,如何帮助初学者建立他自己的建筑观?

李虎:在大学中,很欠缺的是对历史的教育,这个很可怕,会让事情变成很肤浅。我们把当下的问题一定要放到一个历史文脉中,才能看清楚。整个大学里面的历史和理论教育都很欠缺。

梁井宇:西方的建筑学教育和西方的背景有关,与学校的政治光谱有关,西方分为左中右思想体系,这种思想体系下的培养是影像学生看待建筑、城市的看法。中国学校中,没有这样的政治光谱,每个人的潜意识中并没有清晰的判断,不存在非常理想化的左派和非常实践的右派,以及在这之间的各种各样的平衡。

吴钢:我们培养学生时候,第一步,需要用大量的时间去解释为什么要对“住”进行设计。第二步,要知道要对什么进行设计,要做什么?第三步,要明白怎么去做?就是工具。

朱锫:本科教育,应该是一个彻底的让学生释放和解脱的,是让他充满幻想和梦想,是造梦的一年级。而我们恰恰相反,当进入大学教育,马上就是严格的渲染训练,把这些严谨的建筑上思想,很快的就把一个对建筑充满了热爱、幻想的年轻梦想扎的非常紧,这是特别大的一个问题。

现在 - 建筑学学生

突破既有知识框架的途径在何处?如何找到属于自己的建筑态度?

车飞:学生要脚踏实地的去做事,要多去交流,多去沟通,多去开阔眼界。要有一个独自的探险的精神,年轻人正是一个充满活力而且无所畏惧,你应该去看看这个世界到底什么样子,要仰望星空,我觉得很重要,不一定说是到底学到哪些具体的知识。

马岩松:如果一个年轻人还不知道自己想要什么,那就从自己不想要什么开始。必须要在这条路上,必须不断去思考“自己是谁”这件事,保护自己独立和反派的精神。

李兴钢:怎样培养一个建筑学学生对生活的敏锐感知,这种感知可以让他捕捉到一种意向性,并能转化为建筑语言的能力。建筑师,不能完全变成一个纯粹的匠人,要有感性,以及表达感性的能力。

朱锫:我觉得培养学生的艺术修养,和他的朴素宽容的价值观,这两点缺一不可。对于一个建筑师来说,艺术修养决定了他最终能走多远。一个公正的、宽容的、有回报社会的价值观,这样创造出的建筑才会是一个让人觉得开放的建筑。

现在 - 建筑师责任

今天的建筑师应如何作为?

车飞:建筑师不仅仅是一个固态物化的设计,实际上是一个很大的范畴。比方说,政策的设计,管理的设计,everything,任何东西的设计都是这样,都可以设计。

季铁男:一方面是做自己觉得有意义的事,一方面就是要配合整体方向,然后再看怎么做得更好。

李虎:建筑师不应该袖手旁边,要主动做一些事情,加入足够的功能,让建筑使用起来。

马岩松:建筑师都是有很大的热情去改造这些不完美的社会。我觉得当建筑师不满这个时代,就要付诸行动去改变,无论是十年前,还是今天都是极需要个人勇气才能做到的。

王昀: 如果都非常清晰的规定了每一个人的工作,在某一个阶段的责权利的话,就可以特别清晰的把它运作得很好。

现在 - 跳城

跳城-个体的集体主义,是中国城市化背景下的一种建筑学现象,是城市居民对个人房产及公有制房产、定居及重新定居、固定结构和移动结构的再生产。

2009年至2012年,超城建筑以北京为对象,发起“跳城”研究项目。根据对城市的调查、数据分析、采访和展览,超城建筑以建筑学和可持续的视角解读了这一典型的中国城市化模式。

超城建筑努力以一种建筑的思维去解构北京城,而不是以政治经济的角度。在过去的40年里,北京经历了改革开放,正在从过去的大型集体主意转型到新的都市风格,那便是个人集体主义。这种中国特色发展形式对全球城市化的有着重大意义,也可以称之中国模式。

未来

“设计”在未来将呈现怎样的图景?

版块二:Past Present Future

11位在时代探索的欧洲实践建筑,在采访中展开关于“Past”、“Present”、“Future”三大主题的探讨,通过讲述个人的实践经历、事务所的发展模式,探讨当下建筑界面临的最紧要的议题,并对未来趋势进行开放性讨论。

Past

新生代建筑师如何让实践指向未来?对历史与理论的研究如何发挥作用?

Mario Cucinella / Mario Cucinella Architects

“未来,我们会面对一系列问题。比如我们怎么去设计出更环保的建筑?无能耗的建筑该怎么设计?这是一个挑战与机遇并存的时刻。我们不能只做一个窗内的人。”

Cino Zucchi / Cino Zucchi Architetti

我都非常讨厌别人用艰深的理论和晦涩的词语来掩饰现实问题。尽管建筑学一直以来都有理论研究的历史,很优雅,但却是无用的。我并不是说我就是个经验主义者,我只是希望在想象和现实之间保持关联。

Present

建筑如何扎根于社会?建筑师如何完成社会赋予的使命?

Stefano Boeri / Stefano Boeri Architetti

面对自然,我更倾向于建立一种非常直接明了的迭加和共存关系,而不是简单的模仿自然中的形态。我喜欢那种简单的、坚固的,从一开始就被设计成能够容纳树木的建筑。

Marco Casamonti / Archea Associati

百分之九十的建筑物不是由建筑师设计的,而是由开发商设计的。在过去的25 年里,建筑完全失去了想法,更多地寻求华丽、古怪或非常具有挑战性的建筑。建筑的基础必须非常扎实 ,因为人们就住在那里,你必须非常小心。

Simone Sfriso / TAMassociati

科技改变了,但是建筑本身并没有改变,改变的只是帮助我们做出更快决策的技术。要利用时代,创造更多不可思议的建筑

Francine Houben / Mecanoo

现在的我正在进行一项关于机动性的国际研究,这是建筑行业是一个盲点,但其实是人们日常生活不可分割的一部分。在研究过程中,与其他学科合作确实能够带来更多灵感和知识,重要的是,这种合作不仅在办公室内,更要在办公室外。这种合作非常具有吸引力。

Jacob van Rijs / MVRDV

建筑不是世界上变化最快的行业,但它是一个把传统与科技相结合的行业。与几个世纪前相比,建筑师在社会中的作用正在快速发生变化,下一代人必须意识到,在他们进入的世界中,他们所在的行业可能与他们开始学习的时候略有不同。也许他们所学习的无法完全赶上建筑行业更新的速度。

Kees Christiaanse / KCAP

建筑师的整体角色是设计和施工图的制作者、成本和施工过程的监管者,虽然这种角色已经完全被抛弃了。大多数时候,建筑师只是在做设计部分,足够幸运的时候才会参与到工程实施。

Future

未来的建筑创作将面临怎样的挑战?新生代建筑师如何让实践指向未来?

Mario Cucinella / Mario Cucinella Architects

未来,我们会面对一系列问题。比如我们怎么去设计出更环保的建筑?无能耗的建筑该怎么设计?这是一个挑战与机遇并存的时刻。我们不能只做一个窗内的人。

Caroline Bos / UNStudio

我们的思想必须通过实践来发展你也可以称之为“愿景实践”。我们只能通过逐步实现它来预测未来。

Nanne de Ru / Powerhouse

我们会变得很好客,所有办公室都被设计成起居室或者旅馆的样子,引导人们一起分享空间和时刻。

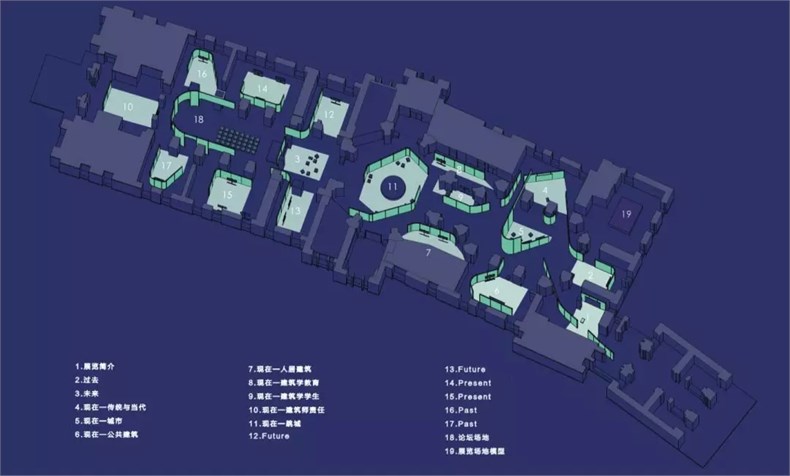

展馆分区

交通指引

地点:北京坊劝业场1层

时间:2018年12月6日-2018年12月12日10:00 - 18:00

展览信息

展览名称:媒体建造论坛展:未来回声2018

联合主办: 北京服装学院艺术设计学院,建日筑闻

承办:北京市数字时尚与空间视觉设计创新团队

策展人:詹凯,常炜,车飞,张涵,Venturini Gianpiero

内容统筹:韩爽、伍妍婧

展览设计:张涵, Martijn de Geus

支持机构与媒体:北京坊、建日筑闻、Kvadrat、荷兰大使馆、视觉中国